Controlli non distruttivi sul calcestruzzo armato ordinario, precompresso, murature e metodi di monitoraggio.

Atti del Seminario : “Aspetti Meccanici del Calcestruzzo e Comportamento Strutturale” – Senise (PZ), 17 gennaio 2015

Il mondo dei controlli non distruttivi è una realtà molto complessa. Essa racchiude l’insieme di esami, prove e rilievi condotti tramite metodologie in grado di non alterare il materiale e con esso l’elemento oggetto della prova.

Per identificarli si usa anche la sigla NDT, derivata dall’espressione inglese Non Destructive Testing, o la sigla PnD, derivata dall’espressione italiana Prove non Distruttive.

L’ambito storico di applicazione delle Prove non Distruttive è il settore industriale, dove tali metodologie, che si applicano da anni, si sono molto affinate raggiungendo livelli di eccellenza.

Nelle strutture civili, invece, tranne settori singolari (come gli impianti a fune), l’impiego di metodiche di indagini non distruttive è relativamente recente.

Oggi, però, assistiamo al cambiamento dell’approccio concettuale nei riguardi delle costruzioni. Da qualche anno a questa parte, infatti, i CND rivestono sempre più importanza nell’ambito delle costruzioni civili e dei beni culturali, dove si stanno diffondendo molto rapidamente.

Sul solco tracciato dal DM 96, poi ripreso dalle NTC ’08, dalle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale..” e, molto recentemente, dalle nuove NTC ( ancora in bozza), le PnD diventano corredo imprescindibile per le analisi preliminari dello stato dei luoghi e per qualunque successiva valutazione, sia essa di carattere progettuale che di carattere abilitativo all’uso.

Con tutta probabilità si è ormai giunti ad un punto di non ritorno, ma c’e’ sicuramente ancora molto da fare per affermare maggiormente l’importanza dei controlli non distruttivi.

Le NTC 08, infatti, pur operando un importante avanzamento rispetto alle norme precedenti – introducendo novità che rivoluzionano l’approccio progettuale – non completano, in maniera congruente alla filosofia del nuovo approccio, il tema dei controlli. Esse, seppure affidano in modo molto rigoroso alla fase di progetto ed alla fase esecutiva la scelta dei criteri atti a garantire la durabilità delle strutture, non fissano in modo altrettanto rigoroso i criteri per il controllo della stessa durabilità, creando, così, un cortocircuito sul piano degli obblighi.Le Nuove NTC (ancora in bozza) rafforzano ulteriormente il nuovo modo di operare, già sancito con il DM 08, e orientano il mondo delle costruzioni sempre più nella direzione della diagnostica e dei controlli. E’, però, un rafforzamento solo di fatto, che scaturisce da un’impostazione di metodo e non ancora da una formulazione di norma, salvo, poi, a verificarne una maggiore determinazione nella stesura definitiva del testo.

A tale riguardo, infatti, il testo A relativo al capitolo delle strutture esistenti – ascrivibile al gruppo di lavoro del prof. Braga – prevalendo sul testo B, innesca una controtendenza rispetto ad alcune impostazioni del DM 08.

Tale opzione “alleggerendo” il complesso di requisiti tecnici da rispettare per il recupero all’uso delle strutture esistenti rimarca, di fatto, l’importanza della diagnosi e dei controlli non distruttivi perché determina la necessità di acquisire informazioni sulle costruzioni, da reperirsi con costi contenuti, che siano sempre di maggior dettaglio. Non sono neanche da sottacere, inoltre, una serie implicazioni molto più ampie di quelle racchiuse nel ristretto perimetro tecnico. La bozza, infatti, dando maggior risalto al recupero dell’esistente, favorisce l’attuarsi di importanti strategie capaci di influenzare in modo molto diretto le future economie dei nostri contesti. Il testo Braga porta in sé la visione lucida dell’attuale contesto patrimoniale sul quale non possiamo ragionare solo da tecnici puri ma dobbiamo saper interpretare anche per l’importanza politica e per le conseguenze sociali che ne derivano.

L’Italia ha un patrimonio edilizio esistente che soffre di livelli di inadeguatezza troppo elevati. Il contesto storico, poi, è molto particolare e non abbiamo né cultura e né risorse che ci invoglino al recupero.

Parametri di norma che costringano ad un recupero dell’esistente fino ai livelli di adeguamento potrebbero disinvogliare gli interventi al punto da creare l’effetto opposto dell’abbandono: non avremmo né favorito la cultura della sicurezza né rafforzato il concetto di eccellenza dei territori e degli insediamenti, concetto sul quale il nostro paese, per il suo elevato potenziale, dovrebbe basare importanti strategie di ripresa economica e di sviluppo.

In tutto ciò, il mondo dei controlli, svolgerebbe un ruolo di primaria importanza, per questo andrebbe regolato al più presto, con specifiche normative, a garanzia della qualità dei servizi e ad incentivazione degli sviluppi tecnologici alla base delle metodiche di controllo in campo civile.

Nelle nuove costruzioni, inoltre, lo sviluppo delle tecniche di controllo sugli edifici accompagnerebbe l’affermarsi delle più avanzate concezioni di prestazione strutturale.

L’idea è quella di passare dal semplice segnale di avviso o di allarme, che oggi, nei sistemi di monitoraggio strutturale, introduciamo al superamento di valori limite preimpostati, all’attivazione di un sistema capace di interagire meccanicamente con la struttura, migliorandone il comportamento e proteggendola dagli effetti dei carichi eccezionali.

L’allarme che il sistema di misura oggi attiva tramite l’impiego di trasduttori di velocità, spostamento, accelerazione, potrebbe essere utilizzato per dedurre la modalità di azionamento di un sistema meccanico capace di intervenire sulla struttura su cui è montato e, azionando pistoni, leve, freni idraulici, ne correggerebbe la risposta proteggendola dal danneggiamento. L’idea, in sintesi, è quelle di controllare il comportamento di una struttura dotandola di un sistema intelligente, una sorta di muscolatura a comando che trasformi il mondo delle costruzioni edilizie portandoci ad una sorta di edilizia robotica.

In un campo come quello dell’edilizia, che è sicuramente il campo più conservatore che ci sia e nel quale l’innovazione tecnologica fatica molto più che in altri settori ad inserirsi, è indispensabile favorire i nuovi approcci modificando anche il nostro modo di porci nei riguardi del mondo lavorativo. Non possiamo più consentirci le settorializzazioni per le quali i vari campi del mondo delle costruzioni si incontrano in fasi limitate, dovremmo aprirci invece, molto di più, agli approcci specialistici in équipe, perché la multisettorialità delle costruzioni è il concetto dal quale partire e non il complesso sul quale far confluire le varie soluzioni.

Pubblicato su Ingenio in data .

Nonostante l’ingegneria costituisca la disciplina più incline allo studio dell’ottimizzazione di strumenti e di metodi applicativi delle attività umane, il settore delle costruzioni non ha sviluppato protocolli completi ed esaustivi per la valutazione dello stato dei manufatti.

Tutte le procedure che noi applichiamo sono procedure prese in prestito da altri settori tecnologici ed “adattate” al campo delle costruzioni. Ciò comporta che i dati che noi deduciamo, seppure corretti nell’ambito della specifica valutazione, ci trasferiscono risultati parziali che limitano l’interpretazione del comportamento della costruzione nella sua complessità. Un problema di non poco conto perché, sia quando sottovalutiamo lo stato di salute di un bene sia quando lo sopravvalutiamo, ci esponiamo ad inaccettabili conseguenze sul piano economico e sociale.

Fig 2. Prove di rilascio per misurazione dello stato tensionale di una trave in precompresso. INDAGINI STRUTTURALI srl-MECCAINGEGNERIA srl.

Fig 3. Endoscopia in trave in c.a.p. Foto Ing. Stefano Brandusio-MECCAINGEGNERIA srl

La Normativa Tecnica ha introdotto l’approccio prestazionale in luogo del prescrittivo da oltre un decennio, compiendo un importante passaggio che occorre far confluire in una vera riforma della regolamentazione del costruito. Dobbiamo avere il coraggio, ora, di completare il processo avviato dalla più importante modifica normativa adottata negli ultimi anni.

Ciò non si può compiere semplicemente con l’ennesimo aggiornamento normativo: un aggiornamento delle Norme Tecniche che non comporti riforma del settore si traduce per noi professionisti e per tutta la catena delle costruzioni in un farraginoso appesantimento delle procedure che non sempre significano un miglioramento delle garanzie di prestazioni del bene.

In questi anni la progettazione strutturale è molto assorbita da interventi per la riabilitazione dei manufatti, sia per adattarli alle nuove concezioni urbane, sia per ridurre le condizioni di rischio legate ai danni occasionali o a quelli per usura e per invecchiamento.

La complicanza che più riscontriamo in questa fase è quella di dover applicare una impostazione normativa che si adatta bene alla progettazione delle nuove strutture. Se invece ci stiamo occupando di una riabilitazione strutturale, questa appare addirittura forzata in molti passaggi, portandoci ad inseguire un risultato puramente analitico e privo di solide basi osservazionali.

La completa conoscenza del bene sul quale operiamo è presupposto imprescindibile delle successive fasi di progetto. A tale riguardo appare stridente “prescrivere” procedure per la conoscenza del bene quando potremmo invece misurare sperimentalmente i dati di interesse ponendoci in coerenza con l’impostazione prestazionale adottata un decennio addietro dalla Normativa Tecnica.

Tutti noi del settore sappiamo bene che la conoscenza di una struttura è una attività molto complessa, la cui accuratezza non è in precisa corrispondenza con la distribuzione o con il numero delle indagini svolte. Ciò anche a dispetto di specifiche indicazioni normative destinate all’inquadramento delle strutture esistenti mediante l’attribuzione dei Livelli di Conoscenza o dei Fattori di confidenza, o ancora, dei più vari e disparati coefficienti usati per la catalogazione generica del danno.

Poiché non è l’entità dell’indagine svolta a rivelarsi effettivamente influente nel percorso conoscitivo, l’adozione di un approccio “prescrittivo” per redigere i piani di indagine non è corretta: occorre seguire un approccio prestazionale, basando la costruzione del modello strutturale su dati osservazionali.

È possibile, inoltre, adottare una impostazione semplificata costruendo il piano di indagine strumentale secondo una gerarchia di diagnosi che rende l’indagine significativa.

Vale la pena precisare a riguardo che una modellazione semplificata, costruita su base osservazionale e non analitica, non approssima il modello strutturale, nonostante lo renda più leggero e gestibile.

L’analisi più importante a cui sottoporre la struttura è sempre quella preliminare di tipo visivo. Condotta in modo sapiente e da tecnici esperti, l’indagine visiva è in grado di far cogliere gran parte delle caratteristiche peculiari dell’organismo strutturale.

La finalità di una simile indagine, una volta identificata la tipologia costruttiva adottata, è la redazione di una preliminare catalogazione di tutti i segni più salienti che la struttura manifesta. Questi possono emergere da disposizioni statiche impegnative, quadri fessurativi su zone nevralgiche, deformazioni o perdite di planarità, degradi materici. Anche segni apparentemente innocui sugli elementi non strutturali hanno notevole importanza, come l’alterazione dei colori delle finiture, macchie, presenza di muffe, efflorescenze.

Si tratta di informazioni che analizzate unitamente ai documenti progettuali eventualmente rinvenuti ed ai rilievi geometrici strutturali ed architettonici compongono l’anamnesi a cui far seguire un piano di indagine preliminare.

Il piano di indagine preliminare (in genere meno invasivo e meno costoso del piano di indagine definitivo) consente di analizzare ed interpretare il significato delle “manifestazioni” raccolte indirizzando la diagnosi, che deve essere poi confermata dagli esiti delle analisi e delle prove in sito o in laboratorio previste dal piano di indagine definitivo.

A tale scopo sono stati sviluppati metodi di diagnostica per immagini che, combinando tra loro tecniche ibride, forniscono risultati fino a pochi anni fa insperati. Tali tecniche compongono, all’interno della stessa restituzione, il fedele modello geometrico, i dati chimico fisici relativi ai materiali ed agli agenti degradanti a cui sono esposti e gli spostamenti della corteccia d’involucro con precisioni ultramillesimali.

Partendo dall’indagine a vista è poi possibile indirizzare il piano di indagine preliminare.

Lo si fa incrociando i dati dell’anamnesi con quelli dei segni raccolti e raggruppandoli nelle famiglie di manifestazioni, ognuna delle quali è generalmente associata ad una particolare causa che va poi indagata nello specifico.

Fig 4 . Fessurazione interna al corpo del pulvino creatasi per getto massivo. Unico indizio di fessurazione è una macchia di ruggine con diposizione anomala.

Fig 5. Immagine tratta da “Il degrado delle strutture in calcestruzzo armato” (Felitti-Mecca ed. 2018 Maggioli).

Se applichiamo il ragionamento sui casi concreti che maggiormente attraggono l’attenzione sia dei gestori degli immobili sia dei tecnici, come i quadri fessurativi, la prima classificazione che dobbiamo condurre è quella di porre il fenomeno in correlazione con la causa che lo ha determinato.

Una fessura, come ogni altro danno, in relazione alla causa che l’ha prodotta, può intendersi, ad esempio, di tipo primario o di tipo secondario.

Nel caso dei quadri fessurativi, definiremo la patologia di tipo primario se il segnale del danno è direttamente correlabile ad una anomalia meccanica che sia legata alla funzione statica principale dell’elemento.

Di tipo secondario se discende dalla catena di altri danni conseguenti a cause principali non meccaniche. Per far comprendere cosa si intende richiamiamo un caso classico che è quello della fessurazione dei pilastri per sollecitazione di compressione.

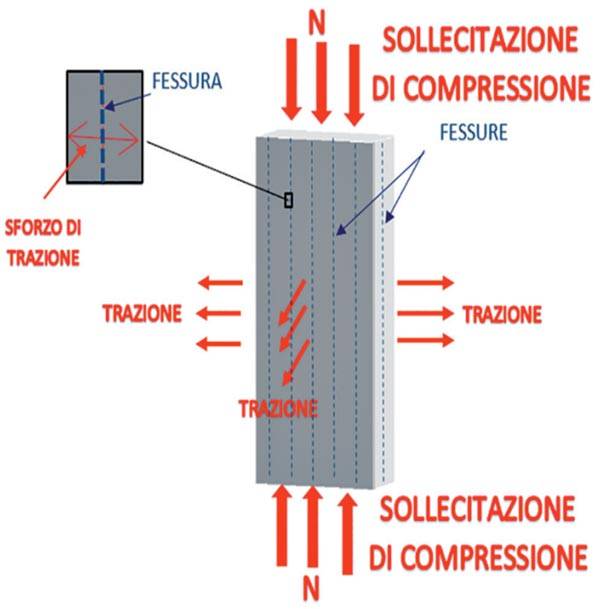

Il fenomeno di fessurazione che si genera in un pilastro in crisi statica appare come rappresentato in Figura 5.

Le linee tratteggiate in blu sono le isostatiche di compressione in corrispondenza delle quali si instaurano le fessurazioni dell’elemento una volta che le massime tensioni di trazione (ortogonali ad esse) superino le tensioni resistenti.

L’analisi del quadro fessurativo per un pilastro che manifesta una simile disposizione deve consentire la determinazione della gerarchia delle cause di danno. Se le fessure che si riscontrano sono di tipo primario il pilastro e senz’altro compromesso nella sua principale funzione statica e pertanto l’uso della struttura è da dismettere. Se invece l’anomalia può annoverarsi come fessurazione di tipo secondario (ad esempio: espulsione del copriferro per corrosione delle armature) i lavori di ripristino possono essere svolti in contemporanea all’uso della struttura.

La gerarchia del danno deve indirizzare il piano di indagine calibrandolo in modo da far emergere in modo prioritario le anomalie capaci di portare in crisi la struttura.

…CONTINUA. Leggi l’articolo completo su Ingenio.